Entretien avec Philippe Allouche, directeur général de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

-

La Fondation pour la Mémoire de la Shoah soutient le projet Convoi 77 depuis ses débuts. Qu’en retirez-vous ?

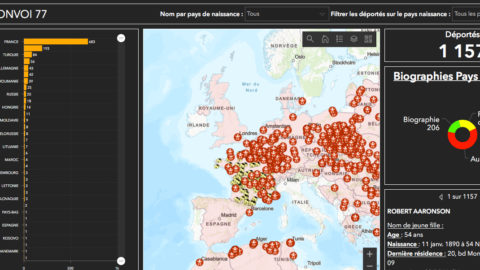

Avec Convoi 77, nous agissons comme un financeur. J’ai une tendresse particulière pour ce projet parce qu’on l’a vu naître. C’est un projet tout à fait méritoire, original, qui a une dimension internationale, pédagogique et qui est dans le respect des êtres humains et de leur parcours.

Convoi 77 nous rappelle que les déportés étaient des personnes qui avaient une vie, un métier… Derrière les victimes, il y avait des femmes, des hommes, des personnes âgées. C’est important de montrer toutes les vies avant la mort et l’assassinat.

Dans l’idéal, il faudrait que chaque convoi [ayant déporté des Juifs] ait son association. Ce serait un gain gigantesque pour la mémoire et la reconnaissance des drames humains vécus par toutes ces victimes.

-

Travaillez-vous uniquement sur le génocide des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale ou également sur d’autres génocides ? Il est par exemple plusieurs fois fait mention du génocide des Tutsi au Rwanda sur le site de la Fondation.

À la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, la Shoah n’est pas notre objet unique. On travaille également sur les génocides reconnus universellement, comme, effectivement, celui des Tutsi au Rwanda. La plupart des jeunes chercheurs qui travaillent sur ce pan de l’Histoire ont d’ailleurs été ou sont soutenus par la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Nous travaillons aussi sur le génocide des Arméniens, le premier génocide du 20e siècle, mais c’est plus compliqué parce que cela s’est produit il y a plus d’un siècle et nous disposons de moins de témoignages.

Je pense que c’est important d’étudier ce qui est arrivé à d’autres minorités qui ont été presque complètement décimées.

-

D’après une étude mentionnée sur votre site, et à laquelle la Fondation pour la Mémoire de la Shoah a participé, 48 % des 249 survivants de la Shoah interrogés estiment que la pandémie a réveillé chez eux des fragilités consécutives au vécu de la Seconde Guerre mondiale. En quoi le contexte de pandémie mondiale est-il propice aux réminiscences de traumatismes ?

Il ne faut pas oublier qu’une grande proportion des survivants encore en vie aujourd’hui sont d’anciens enfants cachés pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, quand on leur dit „Rentrez chez vous”, ils peuvent comprendre „Il faut qu’on se cache”. Cela réveille chez eux des angoisses liées au fait d’être confinés.

Pour faire face à cette situation, nous avons soutenu, pendant les confinements, des organismes qui ont œuvré auprès des survivants, en leur témoignant plus d’écoute, de présence, en leur téléphonant par exemple…

C’était aussi important pour nous d’aider les associations juives et de mémoire à traverser la crise du Covid. Car le tissu associatif a été très fragilisé par tout ce contexte et les associations sont dans une plus mauvaise situation financière qu’il y a un an et demi.

-

L’une des missions de la Fondation est de promouvoir le dialogue interculturel. De quelles manières faites-vous cela ?

Nous avons soutenu des associations qui le font, comme par exemple Les racines de demain, à Lyon, ou le programme CoExist, porté par l’UEJF, qui va dans les écoles pour déconstruire les préjugés sur les juifs et sur les arabes.

L’Amitié judéo-musulmane de France promeut elle aussi le dialogue interreligieux : elle va dans les quartiers de banlieue pour parler ouvertement des sujets qui peuvent fâcher.

Il y a aussi le projet Aladin qui vise à faire connaitre la Shoah dans le monde arabo-musulman et, par-delà la Shoah, la vie juive. Il est crucial de parler de l’histoire de la coexistence entre Juifs et musulmans dans ces pays où la communauté juive est aujourd’hui très peu présente.

Français

Français English

English