Biographie de Francis REISS

–

–

–

–

–

–

–

–

Francis Reiss photo identité 1960

Francis REISS est né le 13 février 1917 à Caudéran, Bordeaux.

Il est le fils de Jérôme REISS, né à New York, descendant d’une famille juive de Manheim et de Léa ROSENFELD née à Bordeaux.

Son père a créé à Bordeaux les établissements CRESCA – Reiss et Brady, une société d’import export en épicerie fine, avec son homologue Brady à New York.

Sa famille habite 7 rue du Bosquet, à Caudéran, commune de la banlieue de Bordeaux.

Après avoir fréquenté le lycée Montesquieu, Francis étudie le Droit à Bordeaux (1936) puis à Paris (1937-1939) où il suit également les cours à l’Ecole de Sciences Politique, rue Saint Guillaume (1937-38).

A Paris, il est domicilié 10 rue Philibert Delorme, dans le 17ème, chez sa tante maternelle, Marcelle CREMIEUX.

La guerre 39/40 :

Le 20/9/39 il est enrôlé à l’Ecole de Cavalerie de Saumur, jusqu’au 20/1/40, puis au 77ème groupe de reconnaissance. Il fait la guerre en moto et side-car.

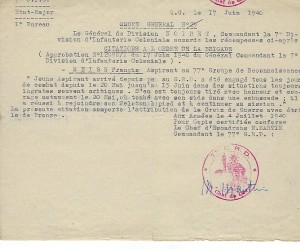

Texte de la citation qui lui a valu la Croix de Guerre :

„Jeune aspirant arrivé depuis peu au 77ème GRD. A été engagé tous les jours de combat depuis le 20 mai jusqu’au 15 juin dans des situations toujours ingrates, souvent critiques. S’en est toujours tiré avec honneur et courage, notamment le 20 mai, où, tombé avec son side dans une embuscade, il a réussi à rejoindre à pied son peloton et continuer sa mission”.

Nous ne savons ni quand ni comment il est passé en zone libre. Une carte d’étudiant à son nom, datée de septembre 1940 atteste de son inscription à la faculté de Droit de Bordeaux pour l’année scolaire 40/41 en doctorat de Droit avec une dispense d’assiduité aux cours.

En septembre 1941 il se réfugie à l’Isle Jourdain dans le Gers sous une fausse identité (François Rousseau) où il est employé comme fondé de pouvoir chez Louis Faure, épicier en gros avenue de la Gare, jusqu’au 20 novembre 1943, date à laquelle il doit précipitamment quitter l’Isle Jourdain pour échapper à une réquisition au STO.

Pendant la période passée à l’Isle Jourdain, il va régulièrement rendre visite à ses parents qui ont quitté Bordeaux et se sont réfugiés à Marseille.

C’est à l’occasion de l’une de ces visites qu’il rencontre sur la plage de Bandol, en 1941, celle qui deviendra son épouse, notre mère, Colette Roche,

La Résistance :

Il entre dans l’Organisation de la Résistance Armée (O.R.A.) à l’Isle Jourdain.

Son certificat d’appartenance aux FFI (voir photo jointe) porte la mention :

„A servi dans les Forces Françaises de l’Intérieur au titre des formations suivantes : O.R.A Gers – C.F.P. Isle-Jourdain du 20/05/1943 au 20/06/1944.

Le 20 mai 1944, Monsieur Francis Reiss a été arrêté par les agents français de la Gestapo à Marseille. Déporté en Allemagne au camp d’Auschwitz. Rapatrié le 17/8/1945.”

Autre attestation :

le vétérinaire capitaine Campistron du corps Franc «P» certifie que le nommé Reiss Francis, domicilié à l’Isle-Jourdain avait contracté en mai 1943 auprès du capitaine Mouly un engagement pour la durée de la guerre dans ladite organisation. De cette date à celle de son appel au STO, le 20 décembre 1943, a participé à l’étude du secteur de l’Isle-Jourdain en vue de la constitution du maquis et de terrains de parachutages.

A apporté comme interprète une aide précieuse aux aviateurs américains recueillis dans la région ou stationnés à l’Isle Jourdain en vue de leur rapatriement par l’Espagne. Réfractaire au STO a été arrêté à Marseille le 20 juin 1944 au moment où il cherchait à rejoindre le corps Franc «P».

Lorsqu’il fuit le Gers, il est hébergé par son oncle André REISS lui même réfugié à Marseille, (18 avenue Henri Fabre), et y poursuit son activité résistante.

Et c’est à cette adresse qu’il est arrêté par la Gestapo le 20 juin 1944, avec tous les membres de la famille présents ce jour là. Il sera le seul à être déporté.

D’abord interné à la prison des Baumettes à Marseille, il est ensuite transféré à Drancy le 24 juillet 1944.

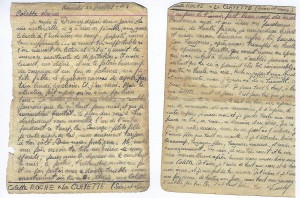

Il fait passer une lettre à Colette

La Déportation

Auschwitz du 4 août 1944 au 26 octobre 1944 – matricule B 3897

Stutthof du 27 octobre 1944 au 16 novembre 1944

Echterdingen du 20 novembre 1944 au 10 janvier 1945

Vaihingen du 10 janvier 1945 au 9 avril 1945

Le texte qui suit en italique a été écrit de sa main peu après son retour. Il avait le projet d’écrire un livre :

« Préliminaires :

Arrestation

Gestapo

Prison des Baumettes

Voyage Marseille – Paris

Drancy Le camp

La hantise du départ

Les pronostics

Le départ : 31 juillet 1944

Voyage de Drancy à Auschwitz : 31 juillet/4 août

Les compagnons de voyage

Le professeur Voronoff

Bagarres pour respirer

Auschwitz 4 août – 26 octobre 1944

„Arbeit macht frei”

La nuit du 4 août

Ce n’est pas seulement une date, c’est un symbole. De la noblesse des nobles sans privilège, de la liberté que l’on peut atteindre dans le camp.

La nuit d’arrivée à Birkenau – triage – nus – prières – présence – confiance – Wagner, Choudy et Dassas – l’attente – douche – habillage – immatriculation.

Block II – les brimades – quarantaine – 4 par lits – la Stube II – l’Oberkapo Franz – conseils des anciens : la peur du Revier – „Nur Deutsch gesprochen” – sélections – „organisation” – le marché de cigarettes – cours de change – trafic d’or – la musique – le bordel – les SS – les douches.

Dimanches – les bons kommandos – les français, les hollandais les polonais, les russes, les allemands – les diverses catégories de détenus : politiques, juifs, tziganes, droit-commun, pédérastes, détracteurs de la Bible.

Nouvelles de l’extérieur (le grec et la prise de Salonique) – les Zulag – mentalité des anciens – les Meisters civiles – le Cheisemeister – le petit Laüfer et le Dolmeister – les expériences – „kein arbeit kein essen” – le bombardement – le miel du SS.

Les contrastes : chambre à gaz et cheminées du krematorium – hygiène, propreté, désinfection, piqûres et krankenbaum.

Les lunettes du gazé – le chenil – la nourriture des cochons – les appels – les punitions – le „sport” – les pendus – fils électriques (le fou).

Les 25 coups bras en croix.

Exercices de mémoire (La Fontaine)

Les morts qu’il faut ramener – les juifs hongrois le vendredi soir – le Sonderkommando – les sélections – départ de Wagner, sa résignation.

Le brouillard – couchés en cas d’incidents – mützen ab! mützen auf! Ruhig Mensch ! Appelplatz – Schnell Schnell ! – coups de Gummi.

les coups : on en donne ou on en reçoit ; pas de milieu, neutralité impossible – destruction de la hiérarchie de l’âge et des valeurs civiles ou intellectuelles – une seule valeur, la force ou la protection du soleil.

La dernière sélection : départ ou chambre à gaz ? – la révolte du Sonderkommando – le coup de fouet d’un civil.

Bout de pain oublié dans la chambre.

Beaucoup se plaignent et récriminent contre le destin en général ou les détails particuliers de la vie du camp. Pour moi, j’estimais que c’était déjà un assez joli succès de tenir le coup, d’être encore en vie, et d’avoir des conditions matérielles qui permettaient d’espérer pouvoir tenir.

Optimiste impénitent, je regardais au-dessous de moi et devais m’estimer presque heureux. Pour ces raisons je ne souhaitais pas de changement et cherchais à démontrer aux autres que, étant donné le fait que nous étions bagnards, notre situation n’était pas si mauvaise qu’il y paraissait.

Conserver le sens de l’humour, savoir apprécier l’absurde et trouver le comique.

Livré pieds et poings liés au destin, je réussissais à demeurer spectateur et éprouvais un détachement réel et assez clairvoyant, d’où je tirais même une certaine ivresse solitaire. Sans doute – car cette analyse est à posteriori – ivresse de demeurer intellectuellement moi-même et de garder intactes mes facultés de raisonnement dans la folie grotesque et ubuesque qui m’entourait.

Je crois – et cela j’en avais déjà nettement la connaissance dès le début de cette aventure – que je n’ai échappé à ce naufrage que par un véritable dédoublement. Nous étions deux en moi : il y avait celui qui souffrait, qui avait faim, était inquiet de l’inquiétude qu’il devait donner aux siens, qui récriminait et se plaignait, et puis il y avait l’autre qui regardait le premier avec intérêt certes, mais sans plus de passion que le lecteur pour le héros du livre qu’il lit.

Je ne me suis jamais depuis lors complètement départi de ce dédoublement ; il y a presque toujours en moi celui qui agit avec sérieux et l’autre, le spectateur, toujours prêt à sourire de voir le premier se prendre au sérieux.

Stutthof 27 octobre – 16 novembre 1944

Le voyage d’Auschwitz à Stutthof – l’arrivée dans la nuit – l’attente et l’embarquement sur les plateformes à coups de baïonnettes.

L’arrivée au camp – magnifique forêt de sapins – les blocks – l’administration et les Schreiber – l’attente – les appels interminables – le camp surpeuplé, 4 par lits – pas de travail – la soupe – les légionnaires français – manque d’eau, de nourriture, de vêtements.

14 novembre, mort du suisse.

Longues attentes dans le froid, serrés les uns contre les autres en écoutant les histoires du Rabbi Cohn ou en imaginant des menus – la neige – le travail, les briques et le ciment – les choux, les carottes, kartoffelkommando – 5 coups de bâton – les chiens – la femme SS – la pendaison du Schreiber – les morts – discrimination par profession, vaine ! – amaigrissement progressif – le départ.

Voyage : 4 jours à travers des pays enneigés – le vol du tabac et du saucisson du SS – les coups de bâton – la découverte du voleur et les réactions du SS – Coups de talons ferrés sur la tête.

Justification de la guerre ou du camp : j’aime assez la vie, mais étant ici j’ai accepté – accepté en moi-même et non seulement comme une nécessité inéluctable – de la perdre, ou tout au moins de la risquer.

Je joue le jeu sans tricher ; je commence à en bien connaître les règles et je m’efforce de les appliquer. Je sais les risques qu’il comporte en bien et en mal, et finalement je crois que pour moi le bien l’emporte sur le mal.

„L’homme est un apprenti, la douleur est son maître”

Il n’y a de finalité dans le camp qu’individuelle. La justification du camp, c’est qu’il me justifie à mes propres yeux. Sans doute n’ai-je pas choisi et ne l’aurai-je pas fait si le choix avait été libre, mais il est inconcevable de supposer même un choix. On ne fait que subir. Mais ne peut-on pas transformer en choix une situation qu’on est obligé de subir. C’est en ce sens que j’ai „accepté” le camp et qu’ainsi, dans une certaine mesure une partie de moi-même cesse de le subir.

Si je ne craignais encore une fois d’être pris pour un dilettante, j’oserais soutenir à mes camarades que le camp est une libération. Notre corps est esclave mais nous ne sommes pas qu’un corps. Et c’est précisément cet esclavage mécanique de notre corps qui libère notre esprit. Pour peu que nous le voulions, nous pouvons avoir la liberté incommensurable au lieu d’être constamment en lutte avec son esprit et de se révolter contre l’inévitable. Il y a toujours des gens qui sont en retard d’un camp.

Ne pas tomber dans l’excès contraire et accepter de faire le jeu de l’adversaire. Ce serait tricher. On peut tricher encore en jouant à qui perd gagne. Et ce n’est plus jouer le jeu.

Jouer le jeu : c’est une expression que j’emploie souvent en parlant avec mes camarades. Mais j’ai bien rarement l’impression d’être compris. J’en arrive à me demander parfois si ce n’est pas moi qui suis dans l’erreur et si je ne devrais pas comme la plupart grogner contre l’inéluctable, me plaindre sans arrêt ou parler avec regret du passé pour le comparer au présent. Mais non c’est moi qui ai raison. Et c’est sans doute moi le plus réaliste.

Ne pas conclure que je ne regrette pas le passé, mais je n’en parle pas parce que je ne peux pas y trouver de force, du moins dans les regrets, et parce que mon passé, ici, c’est tout de même la seule chose que je puisse ne pas mettre en commun, le garder pour ma solitude avant de m’endormir.

Le camp pour moi et mes semblables – il doit bien y en avoir – c’est une chance offerte. Mais si je le disais, je passerais sans doute pour un esthète. Et je ne suis pas un esthète. Je veux simplement profiter de cette chance qui m’est offerte. Ce camp d’où nous sortirons vieillis physiquement – ceux qui en sortiront – c’est pourtant un bain de jouvence où je veux me plonger tout entier. Je me sens neuf pour cette expérience unique.

Mais je sais que des quantités de braves types qui geignent autour de moi ne demandaient à leur vie aucune justification ; beaucoup sans doute avaient accompli déjà leurs chances de bonheur ou leur devoir, ce qui ne doit pas être tellement éloigné.

Certes, ce n’est pas moi qui ai voulu venir ici, et je n’ai pas fait grand chose pour le mériter. Mais le fait existe, j’y suis. Alors j’essaie d’en profiter au maximum. C’est dans ce sens que je joue le jeu, que je prends ma chance.

Les confidences. Je ne crois pas en avoir jamais faites de sérieuses, de celles qui comptent pour celui qui les fait. Mais j’en ai reçues beaucoup, de quelques camarades que j’aimais bien, et d’autres aussi… Mais je ne crois pas qu’elles m’aient marqué. Je les ai portant reçues en silence, avec intérêt, et je ne les ai pas toutes oubliées encore aujourd’hui. Mais je n’en ai été que rarement ému. Par contre, le garçon boucher de Verdun qui me parlait avec des larmes dans les yeux de ses civets et de ses daubes qu’il mangeait le dimanche chez son patron, celui là a, je crois réussi à m’émouvoir. Lui et non le souvenir de la daube.

Combien ont su apprécier l’exceptionnel de la situation ?

Echterdingen 20 novembre 1944 – 10 janvier 1945

L’arrivée au village à Echterdingen – marche encadrée par des soldats de la Luftwaffe – pas de SS : espoir ?

Le camp d’aviation – notre hangar : les deux Feldwebel : le SS et l’aviateur – le discours du SS.

Tout manque – organisation rapide du camp – une couverture par homme et un seul homme par lit – le temps passe et les couvertures augmentent, les hommes diminuant.

Le petit train qui passe dans le froid – le travail pas trop dur – fausses nouvelles – le froid de plus en plus intense.

Engelures – les malades – les morts.

Je reste au camp – je suis malade.

Mort de Choudy (NDLR Khoudy) (noté le 22 décembre 1944 par Francis Reiss sur son carnet).

Les chaussures réservées aux travailleurs.

Mon optimisme quand même

Le pain de Salomon.

Mort des français – mon isolement augmente.

Manque d’eau – espoir et déception d’une nuit de Noël – la vraie mort lente.

Discours du SS : si les gens meurent, c’est leur faute.

Nouveau discours : annonce de départ pour un camp merveilleux, vrai sanatorium, où nous serions bien soignés, bien nourris, suralimentés même, sans avoir à travailler.

Réhabillage des plus vieux vêtements – suppression des chaussures (vous n’en aurez plus besoin…)

Départ d’une fournée de 50.

Lendemain deuxième fournée – j’en suis – résignation – sursaut de révolte : bonne soupe, double ration de pain.

Montée en camion – entassement dans le camion sinistre.

Le voyage – le dernier ? – arrêt dans les bois.

Le camion repart.

Particularités du camp d’Echterdingen

et point communs avec les autres.

L’abêtissement et l’avilissement progressif de l’homme

Longtemps je me suis senti inutile. Il y a eu la guerre, j’avais 20 ans, c’était un jeu. Je n’avais dans la vie civile alors aucune responsabilité ni d’autre bien que l’amour pour mes parents et l’amitié de mes amis. J’étais léger. Comment la guerre n’aurait-elle pas été un jeu pour moi ? (y revenir –tenter un parallèle entre la guerre et le camp afin de montrer surtout les différences, l’absence de mesure commune, d’étalon).

Le camp c’est tout autre chose. C’est un engagement de tout l’être malgré soi. J’arrivais au camp avec d’autres responsabilités que les 4 ou 5 années de guerre m’avaient apportées. Je n’étais plus seul. Et tout à coup j’ai senti ce que cette expérience pourrait avoir de positif pour moi, quelle régénération (régénérescence) je pouvais y trouver, moralement du moins.

Alors il importait moins que j’en sorte ou que j’y reste. J’y étais, c’était là le douloureux essentiel. Je souffrais, mais ma souffrance d’être offerte au lieu d’être subie, me semblait partagée et moins insupportable. Je commençais à comprendre ce que peut apporter la souffrance à qui sait l’accepter.

Bien sûr tout cela ne s’est pas fait d’un seul coup, ni si clairement que j’essaie de le transcrire, mais assez cependant pour que avec un seul de mes camarades, un père jésuite, je puisse en discuter longuement.

J’étais disponible avant, sans savoir pourquoi, et tout d’un coup m’était offert ce prodigieux moyen. N’avais-je pas raison de dire que c’était une chance unique ? mais qui pourrait me comprendre ?

Je suis un déporté de la masse, celui dont on parle quelquefois mais à qui on ne laisse que rarement prendre la parole. Dans les camps, je n’ai jamais rencontré de „gens bien”, pas le moindre cardinal, aucun général, pas d’homme politique, aucun nom connu sinon des homonymes ou des pseudonymes. N’étais-je pas Rousseau ?

Le seul que j’ai bien connu pendant les quatre longs jours et les interminables nuits de voyage de France en Pologne : Voronoff, un aimable vieillard, mais ce n’était pas „le vrai”, ce n’était que son frère. Encore fut-il éliminé dès l’arrivée, au triage, à la „sélection”. A propos de ce mot je suis obligé d’ouvrir tout de suite une parenthèse sur le langage spécial des camps, cette immense Babel.

Il y a un langage des camps, un langage général parlé dans tous les camps parce qu’il y a eu des transfuges. Chaque camp a en outre ses provincialismes, son patois. L’allemand est bien entendu langue officielle – c’est à dire que tous les commandements, tous les ordres, les inscriptions sont en allemands – mais également obligatoire : „Nur Deutsch gesprochen”. Mais ayant oublié ce raffinement de cruauté qui consiste à séparer les détenus de leurs camarades de même nationalité – était-ce d’ailleurs possible ? – en pratique chacun continue à parler sa propre langue, à l’exception d’un fonds commun qui est le langage du camp. Je n’en donnerai pas un lexique, mais il y a dès à présent certains mots dont il faut essayer, sinon de les traduire, ce qui ne serait guère possible car il n’y a pas dans la vie hors des barbelés les mêmes nécessités provocant les mêmes mots, du moins d’en préciser quelque peu le contour; Sélection est du nombre. Voilà la sèche énumération de quelques uns sans un essai d’explication :

Selection – Canada – Appelplatz – Zulag – Dalmecher – Arbeit – Kommandofürher SS – Gummi – Brot – Organisation – Musik – Prominent – Meister – Chrismeister – Essen – Transport – Musulman – Wasser – Block – Stube – Revier – Laüfer – Schnell – Krankenbaum _ Kapo – Oberkapo – Sport – Mensch – Krematorium – Sonderkommando – Ruhig – Schreiben –

Avant j’étais inutile et le camp est venu, car c’est lui qui est venu à moi comme une rédemption, une réparation… une grâce. J’ai eu tout à coup sans y être pour rien, l’impression de participer à quelque chose de très grand, d’unique. Mais je ne voyais pas encore en quoi cela pouvait être utile. Lentement s’est faite jour l’idée de la rédemption par la souffrance acceptée, de l’utilité personnelle que le camp pouvait avoir. Et plus tard, j’entrevoyais même en quoi je pouvais servir ici, être enfin utile non à mes camarades, mais à quelque chose de plus grand à quoi je participais, à l’humanité.

Je sais maintenant tout ce que cela peut avoir de grandiloquent et de ridicule, mais je ne puis taire le fait que je me sentais participer, par ma souffrance, que je n’avais pas conscience d’avoir méritée, de participer à cette communion des saints dont parle le Credo. Je comprenais enfin le sens de cette expression qui m’avait été si obscure. Je sentais enfin que ma vie, puisque je la „souffrais” pouvait avoir une valeur. Je sentais que moi aussi j’avais des chances d’être sauvé.

Au fond l’idée même de la pénitence, acte de remplacement, n’y trouvait-elle pas sa justification ? Tout cela devenait clair en moi. Le camp faisait office de catalyseur.

Vaihingen 10 janvier – 9 avril 1945

Mes conversations avec le Père de la Perraudière.

La libération et le retour

Le camp de Vaihingen (commando satellite de Natzweiler-Struthof) est libéré par les français le 9 avril 45.

Une photo le montre, soutenu par un militaire français (le Commandant Saget).

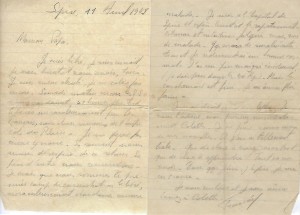

Au moment de la libération, Francis écrit à ses parents et n’ose pas leur dire qu’il est très mal pour ne pas les affoler.

Un ami de la famille le reconnaît à l’hôpital de Spire et prévient Jérôme, son père qu’il est hospitalisé mais en trop mauvais état pour être rapatrié et considéré comme perdu.

Le 15 mai il est toujours coincé, mal en point, incapable de bouger, à l’hôpital.

Jérôme, son père, vient le chercher, se faisant passer pour un officier américain en civil, en mission spéciale – Il mange au mess des officiers et réussit à obtenir une ambulance militaire pour rapatrier Francis à l’hôpital de Strasbourg. Télégramme du père de Francis à Colette :

C’est là que notre mère Colette peut enfin le revoir.

Elle nous dira plus tard ce qui l’a le plus frappée : « c’était lui, mais son regard avait complètement changé… Mais à part ça il faisait toujours des plaisanteries. »

A l’hôpital il reçoit de la pénicilline ce qui améliore bien l’état de sa gale terrible.

Ensuite il est rapatrié à Paris, mais il n’a plus de pénicilline et l’infection galeuse repart de plus belle.

A Paris, il est hébergé chez sa tante Marcelle CREMIEUX, elle dont le mari, Claude CREMIEUX, pris dans une rafle de la Milice à Marseille le 25 janvier 1943 a été déporté à Sobibor par le convoi 53, et n’en est pas revenu.

Nos parents se marient à La Ciotat, le 8 septembre 1945.

Ils s’installent à Bordeaux où Francis est fondé de pouvoir chez Cresca, et ils ont cinq enfants : Marie-Christine (1946), Laurence (1948), Isabelle (1953), Marie-Hélène (1954) et Pierre-Jérôme (1959).

Francis et Marie-Christine, le 6 septembre 1946

Mais dès 1952 la santé de Francis se dégrade du fait des séquelles de sa déportation.

En mars 1957 il subit une lourde opération neurologique qui l’affaiblit considérablement.

Elle ne l’empêche pas de garder son sens de l’humour et son bon caractère.

Il est mort le 8 mars 1965 à Bordeaux.

Biographie instruite et rédigée par les cinq enfants de Francis.

Français

Français English

English

[…] la biographie de Francis Reiss parue sur le […]

Merci chers cousins de ce témoignage.

Maman (Marise Crémieux) me parlait souvent de son cousin, témoin vivant de l’enfer nazi, soutenu par sa foi et les siens.

Bien à vous

Jean-François Hurstel

Toulouse

Bonjour cher cousin

C’est avec beaucoup de retard que je prends connaissance de votre mail.

Ca me touche beaucoup, et ça me ferait plaisir de vous rencontrer.

Toute la famille a lu le journal d’une adolescente juive sous l’occupation avec beaucoup d’émotion et de plaisir.

Je n’ose pas laisser mon adresse mail accessible, mais je vais essayer de vous joindre.

A bientôt j’espère

Marie Hélène Reiss

Bonjour Marie-Helene

Je suis à Toulouse et inscrit sur Facebook donc joignable par messenger et aussi ma page LinkedIn

Nous ne nous sommes pas vus depuis un mariage à Caussade vers 1972, et tu pouvais encore nous parler 😉

À bientôt

JF H

Je finis tout juste la lecture complète (autant que faire de peut avec certains passages des lettres manuscrites difficiles à déchiffrer) et suis profondément ému par la restitution si poignante que vous avez réussi à composer à partir des principaux événements et écrits de votre père.

Ma grand mère paternelle s’appelait Mathilda Brady, fille du co-fondateur de Cresca avec vos aïeux Reiss.

Mon père Bernard (1921 – 2011) a souvent évoqué comment nos familles ont déterminé laquelle des deux irait à Bordeaux pour se charger de la recherche et l’achat des produits, laissant l’autre à NYC pour se charger de la distribution… à la courte-paille apparemment ! À quoi tient le destin ?

Je suis né à Paris le 25 février 1965, qq mois je réalise avant le décès de votre père. Mon père a épousé une Française et ils ont décidé de s’établir en France.

Je réside à présent à Los Angeles, mais serai en France du 6 juin au 9 août pour tenir compagnie à ma mère qui fêtera ses 91 ans à Boulogne S/Seine.

Je pensais justement poursuivre les recherches que j’avais entamées sur les Reiss de Bordeaux et une simple recherche Google vient de me livrer ce témoignage que je vous félicite et vous remercie du fond du cœur d’avoir partagé.

Je serai ravi à l’idée de nous parler, qui sait nous voir, en France ou aux Etats-Unis, puisque nous formons, à travers nos familles, un trait d’union entre les deux pays.

Bien à vous

Philip

« Cresca : more than a little better! »

Cher monsieur,

je viens de transmettre votre message à Mme Reiss, qui n’a dit qu’elle ne manquera pas de vous contacter. Je vous remercie, au nom de l’Association Convoi 77, pour le témoignage que vous apportez sur les possibilités que celle-ci procure à des gens dont le destin a été si lié, de (re)nouer des liens.

Belle devise que celle de CRESCA.

Serge JACUBERT, membre du CA, responsable des relations enseignant, fils et neveu de déporté du convoi.

Je suis en effet rentré en contact avec Madame Reiss et espérons nous rencontrer. Toutes mes félicitations pour cet extraordinaire projet. J’en ferai part à différents amis professeurs qui pourront peut-être y faire participer certains élèves.

Bien à vous,

Philip Sinsheimer

J’ai lu avec intérêt cette biographie, rédigée par les enfants du déporté, Francis Reiss. Il a dû se sentir très aimé par ses enfants et sa femme. C’est une très belle histoire pleine d’optimisme malgré tout …

Anna Klinger